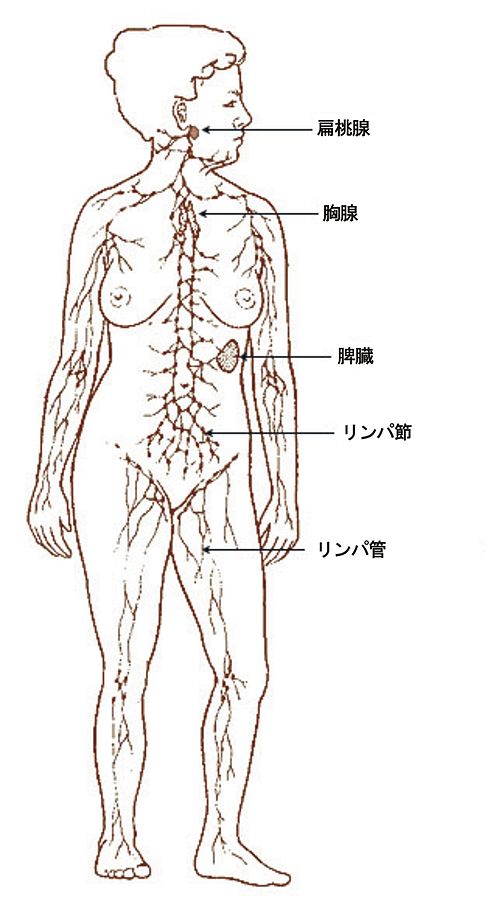

リンパ系の主な器官

循環系には大きく分けて血管系とリンパ系の2種類が存在する、ということを前回のLessonで学びました。今回は、その片割れであるリンパ系の主な器官について、もう少し詳しく見ていきましょう。

中枢(1次)リンパ組織

リンパ球の生産に関わる組織のことを1次リンパ組織と呼びます。

具体的には骨髄と胸腺がこれにあたり、骨髄はB細胞とT細胞に、胸腺はT細胞に関わっています(これらの細胞についてはLesson1-2の白血球の種類に関する説明をご参照下さい)。基本的にはリンパ球は骨髄で作られますが、胸腺でT細胞が成熟したり、リンパ節で一部のリンパ球が成熟するなど、ちょっと特殊な経緯を辿ることも覚えておきましょう。

骨髄

骨髄は骨の中にある造血器官であり、大別すると血液の細胞と造血を支持する間質細胞によって成り立っています。骨髄の中にある造血幹細胞はあらゆる血球系細胞に分化する能力を持っており、たとえば赤血球、白血球、リンパ球、血小板などはここから生じます。

病気との関連としては、「白血病」などが有名でしょう。

他にも悪性リンパ腫、多発性骨髄腫といった造血系の疾患は骨髄にガンを発するもので、骨髄移植を行うことで正常な造血機能を回復することもままあります。骨髄バンクという言葉に聞き覚えのある方もいらっしゃると思いますが、骨髄移植を行いたい患者と適切なドナーを仲介するための組織になります。

また、骨髄の中の造血幹細胞は試験管内での増殖も比較的容易であること、遺伝子操作もしやすいことなどから、さまざまな再生医学に応用するための研究が進められています。

胸腺

骨髄で生じた幹細胞は喉の真下、心臓の上にある二葉の小さな組織である胸腺に移ります。

T細胞のTは胸腺(Thymus)のT、という事実が示すとおり、胸腺はT細胞の産生に深く関わっており、骨髄からやってきた幹細胞はここで爆発的に分裂・増殖を繰り返します。

20世紀の半ばごろまでは、まだ胸腺のはたらきは解明されておらず、謎の器官と思われていたのですが、マウスの胸腺を取り除いた研究からその免疫機能がはっきりと分かるようになりました。

ちなみに、胸腺の大きさは思春期ごろに最大になり、以後は青年期、中年期、老年期と次第にしぼんでいくとのことです。胸腺が寿命を決定する、と言われる原因はここにあります。

末梢(2次)リンパ組織

2次リンパ組織は、リンパ節、脾臓、扁桃(へんとう)など、侵入してきた抗原や病原体に対する環境を提供する役割を持っています。もう少し分かりやすい言い方をすると、外部から進入してきた抗原や病原体に対抗するために免疫細胞が免疫反応を起こすための「場所」を提供する、といったところでしょうか。

リンパ節

ここではさわりだけご紹介しましょう。

リンパ節は簡単に言ってしまうと、リンパの関所のような役割を持っています。全身を巡るリンパは老廃物を回収した後に静脈と合流しますが、すぐさま戻るわけではなく、途中でいくつものリンパ節を経由します。リンパには自分の体の中には本来ないはずの異物なども含まれているため、このリンパ節でいったん濾過してあげないといけないわけですね。

それから、先ほど述べたように、外部から進入してきた異物の一部に対しては、リンパ節で免疫が機能することがあります。風邪を引いたときなどに耳の下のリンパ節が腫れてしまうのは、ここで免疫機能が活発化しているためです。

形としてはソラマメのようになっており、多数の輸入リンパ管と輸出リンパ管が接続されています。リンパ節はまた体の様々な場所に分布しており、耳の下にある耳介後リンパ節を筆頭に、主要なものだけでも2桁以上存在しています。

脾臓

人体の左の上腹部にある組織で、横隔膜や腎臓と接しています。肋骨の下に隠れているため通常、触れることは出来ませんが、ここも他のリンパ組織と同じように免疫機能を持ちます。

特徴としては、B細胞などのリンパ球を成熟させて、肺炎球菌やインフルエンザウイルスに対する免疫応答の場となります。また、体が成長するとなくなってしまう機能でもあるのですが、骨髄で造血が開始されるまでは、この脾臓で造血が行われています。

他にも古くなった赤血球を破壊する、血液を貯蔵するなどの機能がありますが、他の循環系器官で代替の利くものであるため、仮に脾臓を失ってもすぐに死んでしまうわけではありません。

扁桃

よく「扁桃腺が腫れる」という言葉を聞きます。扁桃は喉奥の両側にある組織で、昔は腺の一種と考えられていたのですが、最近そうでないことが明らかになったので「扁桃」と呼ばれるようになりました。形としては命名もとである扁桃(アーモンド)とよく似ています。

ここは口・鼻から侵入した異物に対する免疫機能を発揮する場ですが、疲労や風邪で免疫量が低下してしまうと、扁桃についた病原菌が大増殖して炎症を起こします。これを扁桃炎(扁桃腺炎)と呼んでいます。

リンパ管

これは今までも何度か出てきましたね。名前の通り、リンパ液が流れる管のことを意味します。管壁の蠕動や外的要因によって、心臓のようなポンプは存在しないものの、1時間におよそ100mlのリンパ液を流しています。

体の細部に散らばった毛細リンパ管からリンパを集めた管を集合リンパ管と呼び、さらに太いリンパ管をリンパ本幹と呼びます。リンパ本幹の代表的なものは、下半身を担当する胸管で、これは全長35~40cmに及ぶ太い管となっています。

乳び槽(にゅうびそう)

胸管の起点に存在する拡大部のことを乳び槽と呼びます。場所としてはちょうどおへその上あたりにあり、具体的には腰椎の第1番、第2番の右前側に位置しています。

乳び槽という名前は、白くにごったリンパがたまっていることに由来します。にごっている理由は吸収された脂肪滴が溜まっているからですね。

ここは下半身を担当する胸管へつながることから分かるように、脚・腸・骨盤からのリンパ液が集合する場所となっています。すなわち下半身におけるリンパの一大合流地点のようなもので、ここでリンパの流れが滞ると下半身全体に影響を受けることになります。

これらの組織がまとまってリンパ系を形成しています。次のLessonでは各組織をつなぐリンパ管について学んでいきましょう。